城間家と

琉球の手しごと

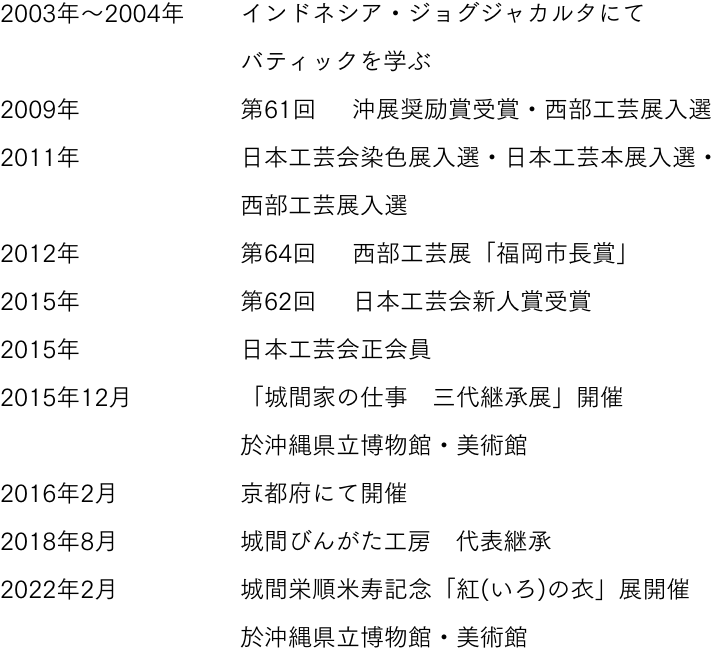

城間びんがた工房 十六代目

城間栄市さん インタビュー

福木に囲まれた緑豊かな工房の一日は、

あずきさん考案の座ったままでできる体操を

みんなでするところからスタート。

そこから寡黙にひたむきにそれぞれの仕事に集中し、

3 時のおやつをみんなで食べる。

あたたかな空気の中でものづくりが進んでいく中、

16代目である城間栄市さんに、紅型の想いから、

道具の話、工房と家族の話を伺いました。

Prologue

城間びんがた工房の素敵なお庭

「戦後に植えた福木の木。

工房の朝は庭掃除から…」

城間びんがた工房は、沖縄の首里城の城下町「首里」にあります。琉球王朝時代、王府の庇護のもと紅型は発展していきました。紅型の職人たちは、当時首府であった「首里」に住み、庶民より高い位を持つ士族として手厚く保護されました。紅型の工房が今でも首里城周辺に集中しているのはその名残りといいます。

城間びんがた工房を訪れると、可愛らしいシーサーと趣のある看板が優しく出迎えてくれます。門をくぐるとそこに広がる自然豊かな庭に目が奪われます。もともと水に恵まれ緑豊かな場所だそうで、生命力溢れる緑には神秘を感じるほど。

「庭が荒れないよう、工房のみんなで毎朝、庭掃除をして手入れをしているんです。この福木(フクギ)は樹齢70年位でしょうか。私の祖父が戦後に黄色の染料を採るために植えたんですよ。」と語るのは城間びんがた工房 16代目の城間栄市さん。

ものづくりに欠かせない「道具」

について教えてください

「戦後、焼け野原の中で拾った鉄砲の弾を

使ってみたら、

使い勝手が良くって…」

と父が言っていました…。

「第二次世界大戦の激しい沖縄本土の地上戦によって、代々大切に受け継がれてきた何千枚もの型紙や仕事に欠かせない道具たちは全て焼き尽くされてしまったんです。その当時、この首里は、すごい焼け野原で地上には何も残らないという想像を超える惨状だったと聞いています。城間家に代々受け継がれた仕事である紅型を何とかして継続する為、戦後の物資不足の中、祖父の栄喜と当時子どもだった父の栄順は、拾った軍用地図を型紙に用いたり、口紅を顔料にしたりと代用品を用いながら、紅型を残すべく身の回りにあるものをとにかく利用してモノづくりをはじめました。

染色に欠かせない糊を絞りだす袋の先は、筒先といって元々は竹を使っていたのですが、その竹林もみんな焼き尽くされてしまったので、その代用品として鉄砲の弾(薬莢)を使いました。鉄砲の玉を使ってみたら、思いのほか使い勝手が良くて…それで使うようになったと父が教えてくれました。父に、鉄砲の玉なんてどの辺で拾ったの?と聞いたら、そこら中に落ちていたよと。本当に探す必要もないくらい鉄砲の玉が転がっていたなんて、戦後生まれの私には、想像もつきません。

うちの紅型は、この鉄砲の玉で作った筒描きの道具を使って、生地に筒先を押し付けながら糊を絞りだして描いていきます。絹や滑らかな素材はもちろんですが、麻素材や紬地といった、ごわっとした生地の場合、この鉄砲の玉の重みがちょうど良く、描きやすいんですよ。」

「この髪の毛の筆は、代わるものがない

くらい道具として優れていて…」

「また、紅型の表現に筆は欠かせない道具です。一般的な染色用の筆は先が出ている部分にしか毛がないですが、この髪の毛の筆の場合、周りの竹の部分を削ると中にある毛が出てくるので、毛先を削り落として微調整しながら使える優れものなんです。その分、個性があって、髪の毛の質などでも様々です。たまにものすごい当たりの筆もあるんですよ。細くてすごくコシが強いというか…、仕事をしていてすごく楽しくなってくるような筆が。そんな時は、他の人に使われないように、そっと隠しますね(笑)。道具がわかってくると、仕事が上手になるというか、仕事がわかってくると道具がわかってくるというか。道具を一から作るというのは大変ではありますが、これでしかできない表現があるので大切に使っています。」

「父が作った筆が一番上等ですね」

「筆作りは、休日に工房のみんなで北部の山に竹を取りに行ったり、みんなで父から習ったりするのですが、仕事の現場で使う道具としては、父が作った筆が一番上等ですね。筆作りは、髪の毛の詰め加減が非常に難しくて、それを間違えると竹の方が割れちゃったりするんです。髪の毛を竹の中に詰めて引っ張り込んで作るという、作り方自体は割とシンプルなんですけど、この詰める加減が非常に難しくて、基本的には父がほとんど作っています。

その昔、琉球王朝の庇護下で仕事をしていた頃は、割と高価な筆をはじめとした絵具を使っていたのが、戦争で全てを失い、身近な道具を使って染色を続けるといった歴史があります。そうした中で、今の豊かな時代になってもなお、この手作りの筆を使い続けるのには、髪の毛以外の筆など色々試した中でも、この筆だからこその表現があり、今も道具として選ばれてきたという背景があるんですよね。」

ものづくり人としての栄市さんは、

どのような仕事をされていますか?

「僕の仕事の入り口は

城間家の藍の管理でした」

「城間家では、私の祖母がやっていた藍の管理を、私の母が引き継ぎました。そして私が10代の頃に藍のコンディションを管理する助手をはじめたのが、私のものづくりに携わる入り口でした。ずっと助手をやっていましたが、30歳の頃に母から藍の管理を引き継ぎましたので、数ある仕事の中でも思い入れがあります。母の時代までは、経験と感覚で藍を管理していました。藍の調子が悪いとき母に相談しても、お前が疲れている時にするから調子崩すんだよ…見たら分かるさ…と非常に感覚的で、私としてはそれが受け入れられない時期もありました。

藍の調子が悪いと言うのは城間の恥だから誰にも相談するなと母には言われていたのですが、私は私で次の世代に引き継ぐために、こっそり隠れて藍のPH値や温度などをカレンダーに記録したり、同世代の仲間や、芸大の染色の先生に相談したり、工業試験場で藍の菌を見てもらったりしていました。この環境でやれば藍が活性化してくるというのをレシピとして安定して作れるようになるには約8年ほどかかりました。だから自分にとっては、親から引き継いだ仕事でもあるし、そこに一工夫加えて次の世代に継ぎやすくしたこともあるので、やっぱりすごく思い入れがありますね。」

「おじいさんの時代から、

とにかく型を彫る。」

「今現在、私自身、工房の代表なので全体を見ているのですが、工房の職人としての立ち位置では主に、デザインと型彫りをメインでやっています。多くの時間を型彫りに費やすことが多いですね。柄にもよりますが、型紙をつくるのにおよそ1ヶ月ほどかかります。紅型の型紙は、大袈裟にいえば皮を切っているような厚手の紙を切るので、突き彫りといって、切るというより刺すように切っていきます。そのためスピードは出しにくく、結構な時間を要します。また、私は大体6時くらいから仕事を始めるんですけど、型彫りは8時間以内って決めています。無理をしたら、線が乱れるというか、残業などで急いでやった仕事ってやはり分かるんですよね。」

「戦禍を免れて残った戦前の型紙は、

城間家個人のものではなくなり、

今は博物館に…」

「代々大切に受け継がれてきた何千枚もの型紙は、戦争で全て燃えてしまって、かろうじて戦火を免れて残った型紙は、今は博物館に保管されているんです。城間家個人のものではなくなってしまったので、祖父の時代から、とにかく型を彫る、型を彫らなければ仕事が出来ないということで、うちでは昔から3名体制で型をつくってきました。」

「ルクジュウも琉球時代から変わらず

今もなお使い続けています」

「型を彫るときに下にマットとして敷くものは、豆腐を乾燥させたものを使っていて、ルクジュウと呼ばれています。これはいわゆる沖縄の島豆腐ですね。みんなが普通に食べているものを3ヶ月かけて乾燥させて、それを下敷きにして彫っているんですけど、突き彫りでは、ミシンの針が下りるようにこのルクジュウも同時に刺すんです。この時の刺す感覚が型紙の彫り上がりに影響を及ぼすので、非常に重要な道具の1つです。

ルクジュウを用いた手法は、琉球王朝時代から続いているものです。島豆腐を3ヶ月くらい干すとぎゅーと硬くなって適度な弾力になるのですが、さらに時間が経過すると、もっと硬く締まってくるので、時間経過で弾力の調整ができるんです。自分の手に合わせて、硬い方が好みの人は硬めに調整しますし、柔らかいのが好きな人は、これ以上乾燥しないように油を塗って乾燥を止めたりと、自分の好みの硬さで調整できるのが、ルクジュウの特徴で良いところですね。」

経営者としての栄市さんが

大切にしていることは何ですか?

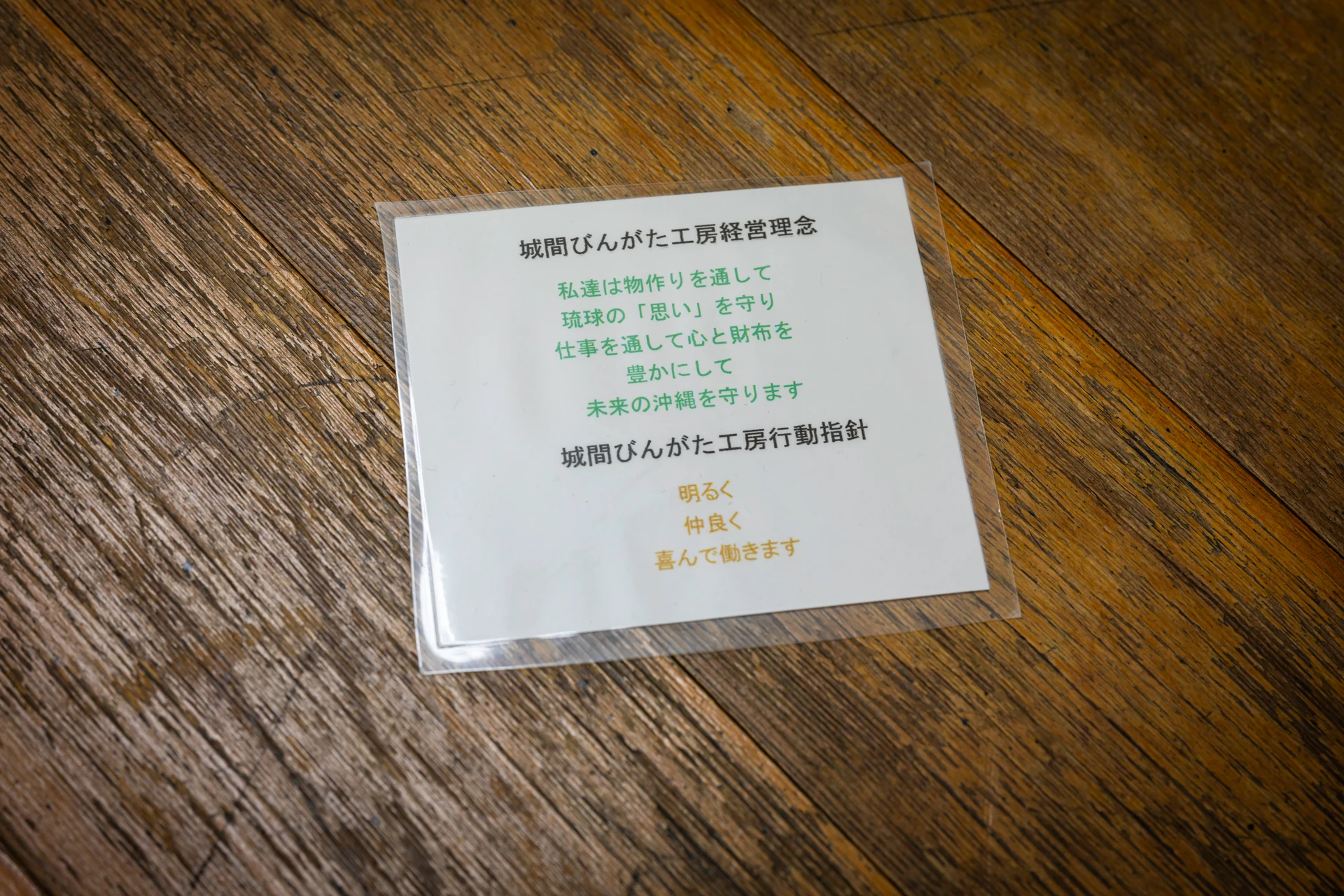

「ものづくりを通して琉球の思いを守る」

「私に代替わりをして12年が経ちますが、一番気をつかったのは、父や祖父、祖先たちが苦労し、大切にしてきたものを、違った方向にずらしてしまうのは、すごく申し訳が立たないということでした。代表になって最初の6年くらいは、父や先輩方にものすごく聞き取りをしたんですよ。そしたら、昔はすごいボロい家に住んでいて、台風が来るたびに屋根が飛んでいったとか、台風が来るぞとなったら、家中の衣類をドラム缶に詰めて、台風が過ぎ去るのを待っていたなどといったエピソードも含め、雑談の中から、今までどんなことがあったかなど色々な話を聞けました。

こうした話をいっぱい聞いて、整えていったのが “ものづくりを通して琉球の思いを守る” という理念でした。中国と日本本土という大国に挟まれた小さな島の中で、アイデンティティーを守り、自分たちが生きていく選択肢として紅型のものづくりがあり、先人たちから受け継ぎ、今に続いてきたというイメージがありました。これからも間違えた方向に行かず、思いをつないでいくためにも、改めて経営理念として言語化しました。」

栄市さんから見た先代の栄順さんは、

どのような存在ですか?

「自分にとっては、

とにかくすごく大きな存在です…」

「私から見て父の栄順は、カリスマというか…。父は9歳で戦争で被災し、ものすごく過酷な環境で、アイデンティティーを全否定されてもなお、家業の仕事を残してきたというという並々ならない存在だと思います。あの戦争を経験して、バブルを経験し、時代の強烈な変動の中で生きてきましたが、沖縄の人らしいとでもいうのでしょうか、なんかゆる〜いけど、すごく真面目で、素朴で、素直で、家業の仕事を守ってくれたことにすごく感謝しています。たまにマイペースなので困ることもあるんですけど(笑)。自分にとって父はものすごく大きな存在ですね。」

奥さまの「あずきさん」は?

「いつもあの人の明るさには

救われているなぁ〜って思います」

「彼女の明るさにすごく助けられてるなってとても思いますね。自分は、型彫りしている時など、内向的になるというか、ずっと自分と向き合うので、ネガティブになることが多いんですよ。でも、彼女と喋っていると自分がちっぽけになるというか、いつもあの人の明るさに救われています。彼女は7人兄弟の長女なんです。2歳の時には下の子をおんぶしていたらしいんですよ(笑)。すごく世話好きというか、根っから明るくて太陽みたいですね。」

Epilogue

脈々と受け継がれてきた思いを今に引き継ぎ、今にアップデートし続ける16代 城間栄市さん。沖縄の大地にしっかりと根をおろし、明日を見つめる眼差しからは、物静かながらも、ものづくりに対する真摯さと情熱が伝わってきます。

<関連コンテンツ>