工房を訪ねると目に飛び込んでくる「しろまびんがた」の黄色い看板。沖縄の青空によく映える。

福木などの木々が生い茂る、工房へ続く石畳階段。 表情豊かなシーサーが出迎えてくれる。

あずきさん考案の体操で一日がスタート。「自分と向き合うセルフチェックの時間でもあり、みんなで呼吸を揃えて同じ方向に向かうという意味でも、とても大事な時間。」(あずきさん)

色差しの工程とカフェのバイトを掛け持ちしているという明るい歩美さんは、3時のおやつの時間においしいコーヒーを淹れてくれる。

紅型の型彫りに使われる、ルクジューとシーグ(小刀)。ルクジューは冬の3ヶ月間干した豆腐で、型紙の下にあてがう下敷きみたいなもの。ずっと工房内で手作りされている。

城間びんがた工房 16 代目の栄市さんは、 主にデザインと型彫りに携わっている。 型紙は手作業で彫るためおよそ 1 ヶ月かかるそう。

型紙を置いて、その上からヘラで糊を置いていく 「糊置き」の工程。色挿しの前に行われる。

沖縄では琉球藍で染める藍染めを藍型(エーガタ)と呼ぶ。 藍型の「糊伏せ」では、糊の強度を上げるために 沖縄の砂が用いられるため、作業場はまるで沖縄の浜辺にいるよう。

地染めの前の「糊伏せ」の工程。手作りの筒と糊を使いながら、 丁寧に糊を絞り出し、染めたくない部分を糊で伏せていく。

柄部分を糊で伏せたところ。糊がはみ出したり、 また足りなかったりすると地や柄を汚してしまうため、 とても神経を使う作業のひとつ。

「地染め」の工程。糊伏せの糊が完全に乾いたあと、 大きな刷毛(はけ)で全体にムラの出ないよう、 スピーディーかつ丁寧に色をひいていく。

「隈取り」で使われる筆は、山で取ってきた竹に 女性の髪を詰めたもの。シンプルな作りながら詰め加減が難しく、 栄市さんは「父(栄順さん)の作った筆が一番上等ですね」と話す。

「色挿し」と「隈取り」のお部屋の様子。スピードも求められるため、 黙々とリズミカルに、数人がかりで息を合わせて色を乗せていく。

紅型の美しさを決める「色挿し」の工程。顔料を粒子まで砕き、ご汁で溶いて濃度を調整したものを使う。2日しかもたないため、一反を数人がかりで息をそろえて色を挿していく。

糊のついた生地を水に浸して糊をふやかしているところ。 生地に余分な糊が残らないように 何度も水をかえて、丁寧に糊を落としていく。

生地を水に浸して、糊が残らないように何度も水をかえて慎重に糊を落としていく。エアコンのない蒸し暑い中でもさわやかな笑顔の加治工さん。

工房の入り口を指し示す、「城間びんがた工房入口→」の看板。

地染めの工程を担う勝(まさる)さんは、元々飲食店を営んでいた。テレビで藍染めの特集を観て、導かれるように紅型の仕事に。この仕事について「内から出てくるような紅型の、お手伝いをしている感覚」と話す。

藍甕(あいがめ)で染めた藍型はすぐに庭へ運び、 伸子張り(しんしばり)をして乾かす。

気持ちよさそうに風に揺れる藍型の生地。 庭の池には睡蓮の花が咲いている。

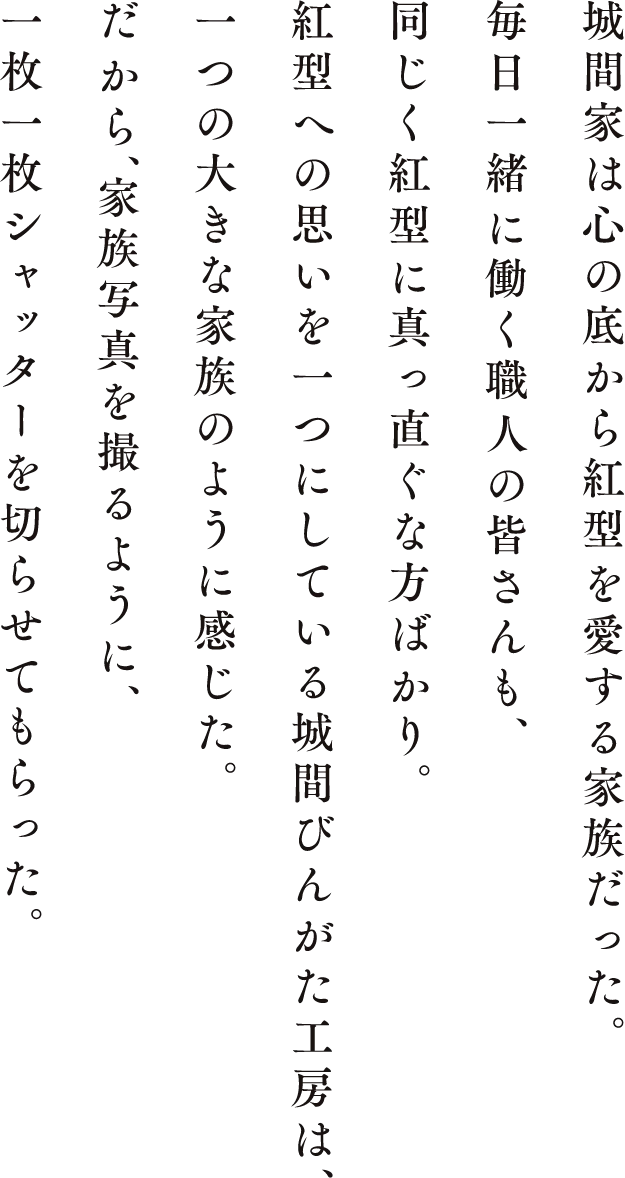

栄順さんを囲んでハイチーズ!緊張していた皆さんが、万歳をした栄順さんにつられて笑顔がこぼれた瞬間

工房の庭に鮮やかに咲く、 サンタンカの花。夏~秋にかけて開花する。

工房を訪れた私たちに、穏やかに力強く、 沖縄のこと、紅型のことをお話してくれた栄順さん。

海と魚が大好きで、自然をこよなく愛する栄順さん。 その気持ちが作品の愛らしい表情によく表れ、 見るものを笑顔にする。

三代の家族ショット。栄市さんとあずきさんの長男 栄森(えいしん)くんは、自分の髪の毛で筆を作るために髪の毛を伸ばしている。